继昨日 (2/23) GOGORO 发表 VIVA MIX 之后,媒体试驾活动联袂登场!

还没 Follow 到发表会、以及想了解 VIVA MIX 售价、定位与特点的网友,可以先参考发表会的文章。

内容大纲

VIVA MIX BELT 骑乘心得

通勤超棒、出游一样行!

做为 GOGORO 车系全新的级距,VIVA MIX 跨越、或可说是混合 (MIX) 了 GOGORO 与 VIVA 的定位!具备前者双电池的续航力,也有后者小绿牌的轻巧性,因此虽然同样归属于 VIVA 车系,但骑上 VIVA MIX 不再只能都会通勤,偶尔来场近郊小旅行也能胜任。

都会骑乘自然是 VIVA MIX 的主战场,小巧的尺寸与 10 吋胎非常灵活,车流静止时钻车缝更是惬意,且虽然价格更加入门,但倒车功能并没有被阉割 (BELT、KEYLESS 版本),因此在停车或移车时仍然省力。

跨上 VIVA MIX 会发现该车的尺寸相当小巧,但仍旧有着 GOGORO 对于骑乘三角的设定,踏板较低、脚部弯取角度舒适,以小编的身高 (175cm) 来说龙头打到底也不会干涉到把手。

骑上 VIVA MIX 后,能够非常明显感受到 GOGORO 造车功力的进步!在避震器调校方面舒适性提升了不少,但却也不会让人觉得过软,尤其是低速大幅度回转时前叉也不会有突然下沉 (软脚) 造成龙头的掉落感。再加上出厂配备的 MAXXIS MA-EV 电动车胎、胎型也较圆,因此虽然是短轴距、 10 吋胎的设定,VIVA MIX 在高速弯仍有让人信心十足的稳定性。

在配重方面,VIVA MIX 达到前后 50:50 的完美比例,经过询问开发人员后表示,最主要是拜紧凑的车体尺寸所赐,让电池位置与马达几乎是在垂直线上、且十分接近车体中央,因此能达成 50:50 配重,这对于车辆操控性有相当大的帮助。

再来,车体刚性方面也针对 VIVA MIX 的使用特性及定位做出最佳化调整,像是在轮圈部分,虽然与 VIVA 同为 10 吋轮圈、但却是重新开发而非沿用,因此,GOGORO 厂方人员非常自豪地说,虽然就价格与市场定位来说,这样介于 100~125 等级动力、10 吋轮圈的车款,是属于都会通勤与买菜车的等级,但 VIVA MIX 保有性能车款的良好 DNA。

老实说在试乘过后我认为官方的说词一点也不夸张,我们刻意骑经较高速的山道 (南港区南深路),确实能感受到即便是高速弯道、车体的刚性是绝对够的!悬吊也不会因为大手煞车而软脚 (毕竟有 CBS ),虽然行经连续坑洞处、避震的缓冲仍会处理不过来,但不会像 GOGORO 过去一些车款避震器偏硬、或是太跳。制动方面是采用 VIVA 的架构为基础修改、再经过最佳化调校,让后轮较不容易锁死,因此制动力道虽然不是特别突出,但搭配悬吊的设定倒也恰到好处。

在安装中柱的情况下,VIVA MIX 拥有左、右 38 度的倾角,实际骑乘的情况下大概只有过弯时经过路面不平处才会磨到中柱,以这类短轴距 10 吋胎的车款来说,倾角相当够用。不过在下坡时最让我懊恼的是高质感 STYLO 椅垫,实在有够滑…脚没有稍微撑住身体的话,一煞车屁股就往前溜了!

至于动力方面,采用 G2.2L 铝合金水冷永磁同步马达,比起 GOGORO 1~3 系列弱了些、但比绿牌的 VIVA 强多了,接近 100~125c.c. 的通勤车款,因此近郊出游不是太大的问题。

车辆四视图

为何要叫 GOGORO VIVA MIX !?

前些日子发表的 VIVA 是 GOGORO 首度推出绿牌 & 10 吋小轮径的车款,轻巧操控与超低售价主打近距离通勤的取向。如今的 VIVA MIX 同样归属于 VIVA 车系,这是因为睿能打算以子品牌的方式来区隔 GOGORO (1、2、3) 与 VIVA (VIVA MAX) ,前者会走较精品的路线、后者则是入门、高 C/P 质,就好比 DUCATI 与 Scrambler DUCATI 的经营策略。以目前车型设计上来看、最容易分别两大车型的方法就属大灯的固定方式了。

有点潮又不要太超过

考虑到不是所有的骑士都想要这么潮、这么招摇的视觉感,因此 VIVA MIX 虽然维持 GOGORO 一向的设计感以及与 GOGORO 3、VIVA 相同的不对衬造型,但 VIVA MIX 在外型上稍稍收敛了些!透过颜色的挑选与选配件,要当个朴质低调的通勤骑士还是高调新潮的目光焦点都随车主喜好。

平价通勤不妥协

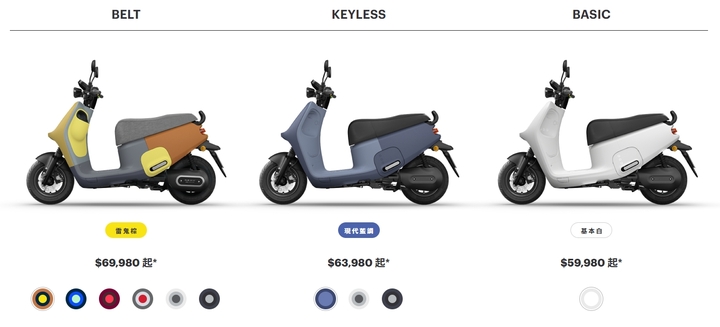

VIVA MIX 的建议售价从 59,800 到 69,800 元,扣完补助约为 40,980 到 50,980 元,不得不说这价格真甜!很明显的,这车就是要打入 5 到 7 万元这区间的平价市场,因为这可是机车市占率最大的市场。以 GOGORO 的想法来看,平价市场的车款外观都相当类似、缺乏辨识性。但出色的造型设计与色彩哲学就是 GOGORO 的强项,因此 VIVA MIX 在良好的硬实力之下、加入 GOGORO 独特的美学,就是睿能抢攻平价车市场的最大武器。

(#确实多变,但这么厉害的改装还是概念车阶段啦!)

车辆配备

大灯造型与 VIVA 相近,但却是与 GOGORO 1 同级、6,212 烛光亮度头灯。

大灯固定锁点完全外露,少了点细节质感。

独立的方向灯采用 LED 光源。

仪表造型与 GOGORO 3 相同。

左把手开关依序为远灯、方向灯与喇叭,大灯为恒亮。

右侧开关依序为 TRIP、开椅垫与 SMART 模式,车辆没有双黄灯开关配置。

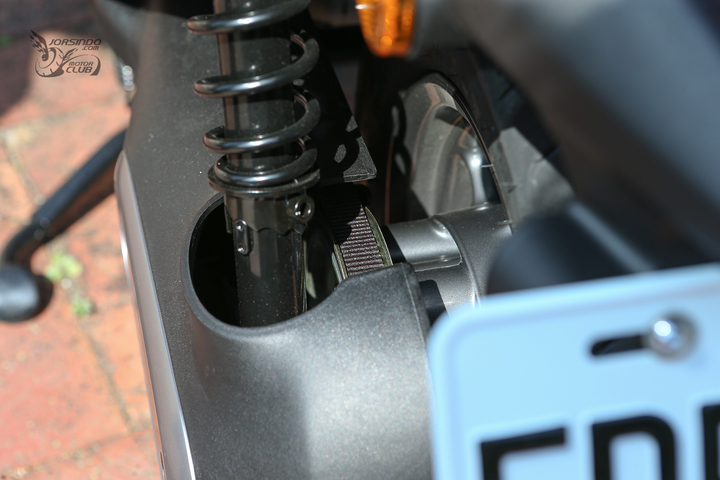

前置杯架空间很深,图为 700c.c. 饮料杯、空间相当足够。

杯架内侧有一处 USB 车充。

独特的大盾牌设计再次刷新大家的眼界,美丑还请各位自行判断!

全车外壳采用 PP 耐刮环保材质,借由拼色打造出活泼的视觉感受。

官方宣称 STYLO 行动沙发座!舒适度还行,但挺滑的…重煞车屁股直接往前溜。

前后制动系统皆为单活塞卡钳搭配 190mm 碟盘。前叉具有 90mm 作动行程。

双枪后避震器具备 5 段预载可调功能。

虽然与 VIVA 同为 10 吋胎,但轮圈经过重新设计以符合使用需求。

动力核心为 G2.2L 铝合金水冷永磁同步马达,从外观看不出与过往 GOGORO 车辆的差异。

最高规格的 BELT 版本采用皮带传动,中阶 KEYLESS 与入门 BASIC 版本则为链条。

无论是链条还是皮带传动皆有防尘外盖。

自动弹出飞旋踏板设计。

尾灯采用一贯的椭圆形长条式造型。

置物空间为 23.9L 虽不能说同级最大,但车箱形状设计得宜、能够放入全罩安全帽 (Nolan N87 Plus Size : M)

更让我惊讶的是,我的相机包 (Incase Sling Pack) 尺寸为 40.6×25.4×17.7cm 轻压也能盖上!

版本配备差异

| GOGORO VIVA MIX | |||

| 车型 | BELT | KEYLESS | BASIC |

| 建议售价 | 69,980 | 63,980 | 59,980 |

| SBS 同步煞车 | O | O | O |

| IQ SYSTEM 智慧钥匙卡 | O | O | |

| 倒车辅助系统 | O | O | |

| FLO DRIVE 皮带传动 | O | ||

| STYLO 行动沙发座 | O | ||

| 置杯架 | O | ||

| 置杯架 USB | O | ||

| 左/右侧脚踏板饰盖 | O | ||

GOGORO VIVA MIX BELT 规格表

| 马达 | G2.2L 铝合金水冷永磁同步马达 |

| 最大功率 | 6.0kW@3,000rpm |

| 最大马力 | 8.05hp@3,000rpm |

| 最大扭力(马达/轮上) | 21/150Nm@0-2,500rpm |

| 轴距 | 1,235mm |

| 座高 | 745mm |

| 重量 | 112kg (含电池) |

| 置物空间 | 23.9L |

| 倾角(拆中柱) | 左 : 42° 右 48° |

| 传动系统 | Gates 高张力碳纤维复合皮带 |

| 车架 | 高张力钢管 |

| 后悬吊形式 | 双枪后避震器 |

| 长x宽x高 | 1,770x725x1,093mm |

| 前制动 | 单活塞卡钳 & 190mm 碟盘 |

| 后制动 | 单活塞卡钳 & 190mm 碟盘 |

| 前轮规格 | Maxxis MA-EV 90/90-10 (50L) |

| 后轮规格 | Maxxis MA-EV 100/90-10 (56L) |

总结

我必须承认,GOGORO VIVA MIX 是我到目前为止认为最棒的 GOGORO。因为在换电架构与续航力的限制下,我认为最适合 GOGORO NETWORK 与 PBGN 的角色定位就是通勤!

但在 VIVA MIX 出现前,该换电系统的车款无论是价位还是规格也好,没有一辆车如此符合最大宗通勤车市场,VIVA MIX 的出现扎扎实实的切入了这个定位!且不仅仅是车型定位,从 VIVA MIX 骑乘上的协调性,也能明显感受到 GOGORO 在车辆调校上的进步,因此强烈建议有兴趣的网友去门市体验看看,或许会对电动车有不一样的想法!

原文出处:GOGORO VIVA MIX 媒体试驾 通勤超棒、出游一样行!

资料授权“小老婆汽机车资讯网”

“Webike台湾”编辑部编辑

![[分享] 厂队 冠军蓝 涂装!Yamaha Cygnus Gryphus 六代战新色实拍](https://plus.webike.hk/wp-content/uploads/2024/08/170819jwqvv50phqsm5s54.jpg.thumb_-300x200.jpg)