Honda (本田) 首款電動電單車/摩托車「Honda WN7」,繼先前在日本國內發表後,也在 EICMA 2025 (2025年米蘭車展) 上隆重展出。本文將深入探討其極為獨特、甚至可說「沒有主車架」的車體結構,以及其搭載的各項先進技術。

Honda WN7捨棄主車架的「前後分割骨架」

Honda WN7 的開發前提是在歐洲都會區使用,為了在壅塞路況下也能實現輕快的操控性。為此,Honda 將整備車重嚴格設定在 217 公斤、座高 800mm、軸距 1480mm,並確保了優異的腳著地性(足つき)。

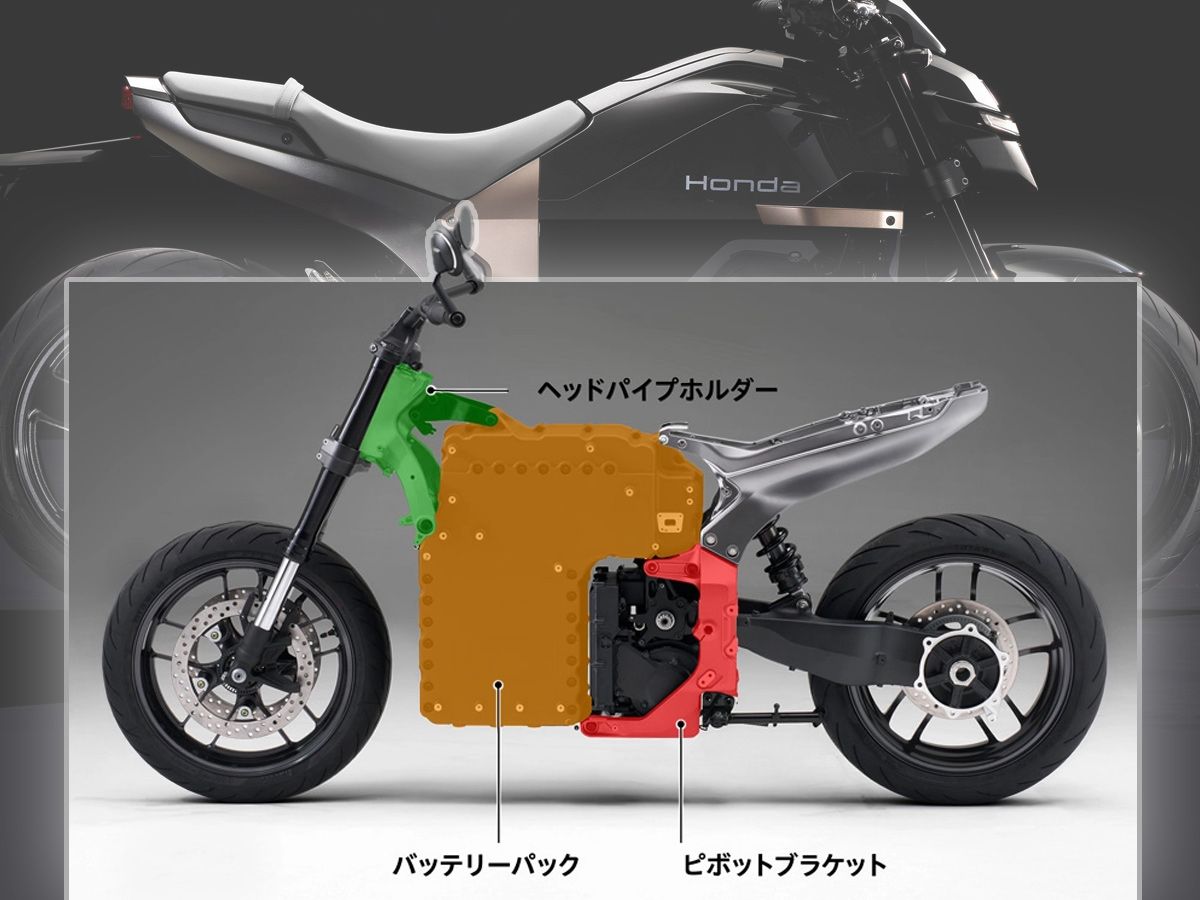

為了實現這些目標,Honda 做出了一個革命性的決定:捨棄傳統的主車架 (Main frame),改用「前後分割骨架 (Front-Rear Split Skeleton)」的激進設計。

其核心結構,是將電動車中佔據最大空間且最重的電池組,作為車體中央的「主結構承載體」。前方僅透過「轉向頭管支架 (Head pipe holder)」連接,後方則與「搖臂樞軸支架 (Pivot bracket)」鎖定。這種結構類似於燃油車的 Monocoque (單體式) 車架,將電池當作受力結構的一部分,為實現纖細車身與輕快操控作出了巨大貢獻。

WN7沒有車架,如何創造「騎乘路感」?

然而,這種「前後分割」結構也帶來了巨大挑戰:如何在沒有傳統車架的情況下,僅靠短小的支架和高剛性的電池組,來創造出燃油車特有的「騎乘路感」與「柔韌性」?

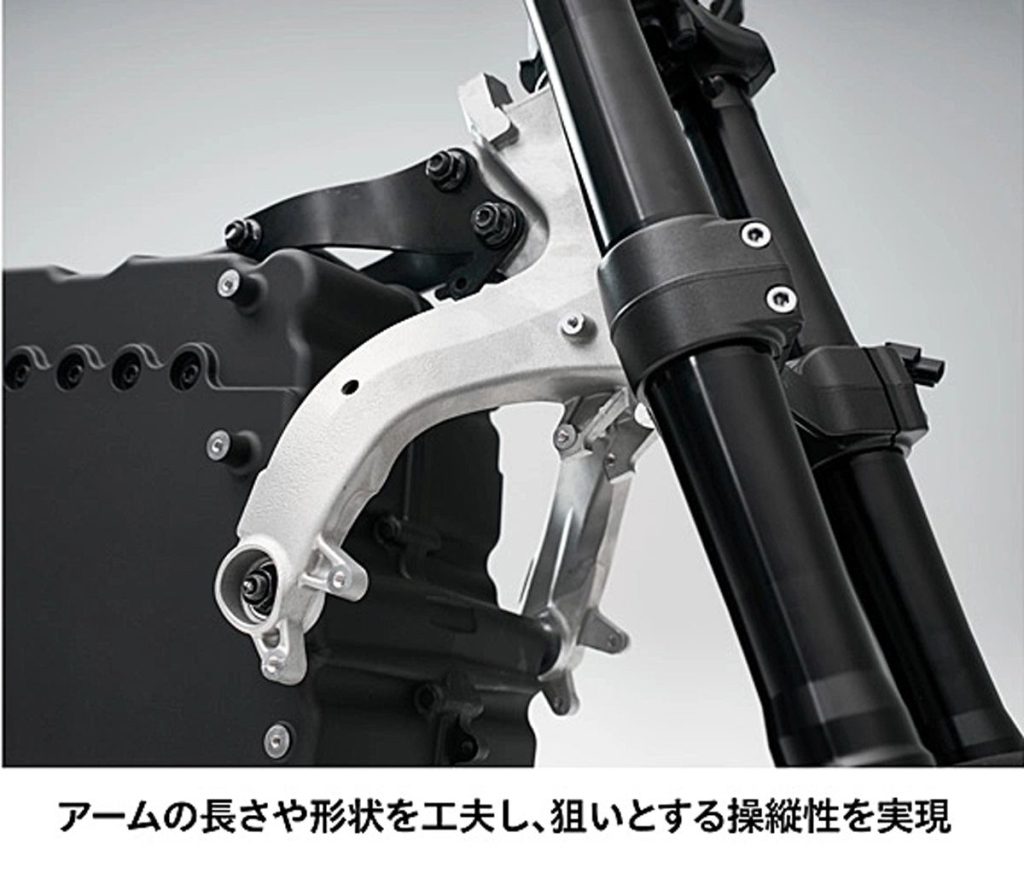

Honda 的答案是反向利用 Honda 在燃油車上累積的車架開發技術,刻意在前後支架上「製造形變」。

- 前方 (轉向頭管支架): 採用逆 Y 字形的鋁合金支架。下方兩側的支臂被刻意拉長並設計成彎曲狀,使其能如傳統車架般產生「柔韌的形變」,避免了直線結構帶來的生硬路感。上方支臂則採用高張力鋼板,故意設計成彎曲造型來產生「荷重傳遞損耗」,藉此打造出自然的操控感。

- 後方 (搖臂樞軸支架): 採用 L 形的鋁合金支架,也利用其形狀來確保剛性與良好的「韌性」。馬達與齒輪箱則被整合為一體,固定在支架與電池組之間,發揮了如同傳統車架搖臂樞軸橫樑的強化效果。

WN7追求極致靜肅性的傳動系統

WN7 的另一大重點是追求極致的靜肅性,以呼應其「化身為風、聆聽自然」的理念。

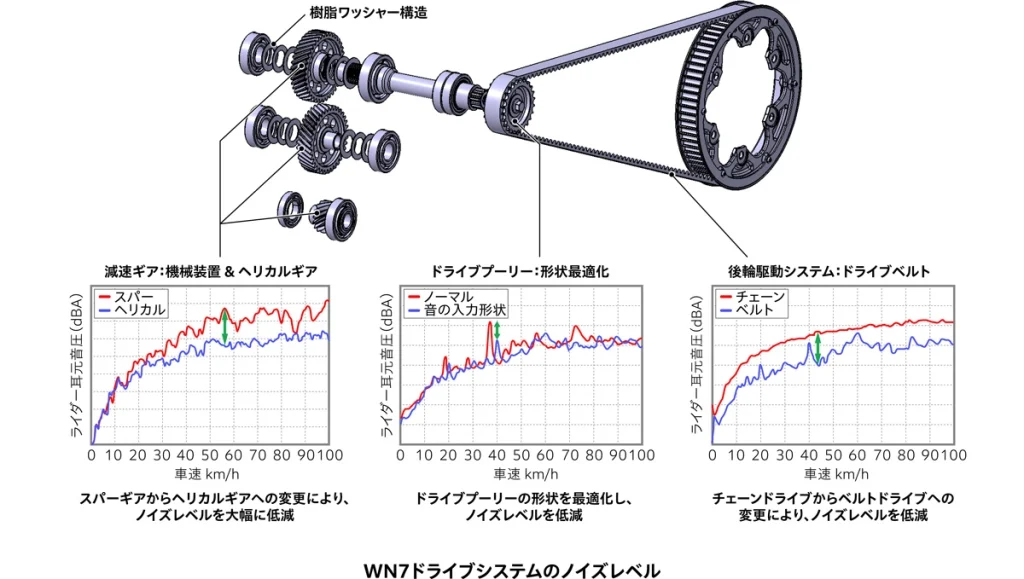

WN7 採用了靜音皮帶傳動系統。皮帶傳動(以碳纖維為芯線)基本不會有拉伸問題,無需像鏈條一樣定期調整或上油潤滑,使車身能保持清潔並有助於輕量化。

此外,在動力傳輸機構內部,WN7 捨棄了效率高但噪音大的「正齒輪 (Spur gear)」,改用靜肅性更佳的「螺旋齒輪 (Helical gear)」,從根本上降低了運轉噪音。

WN7配合豐富實用的電控輔助功能

WN7 也搭載了多項實用的電控功能:

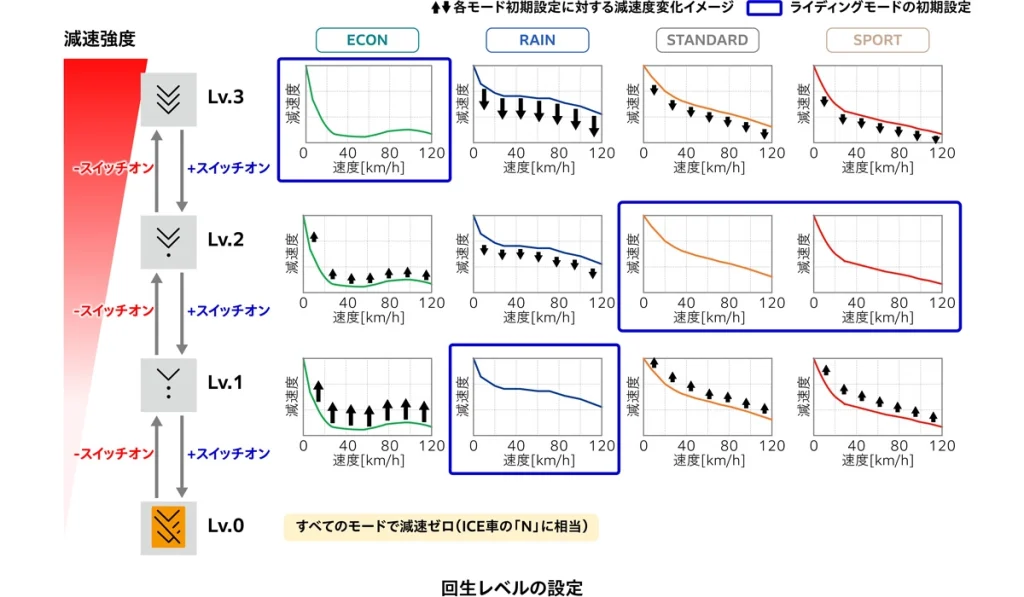

- 減速度選擇器 (4段可調動能回收): 這相當於燃油車的「引擎煞車」調整。利用馬達可自由控制動能回收(回充)的特性,提供了 4 個級別的減速力道(從 Level 0 的「類空檔滑行」到 Level 3 的「強動能回收」)。騎士可透過左側把手的「+ / -」按鍵即時調整,在山路中可實現僅靠油門開闔的直覺操控。

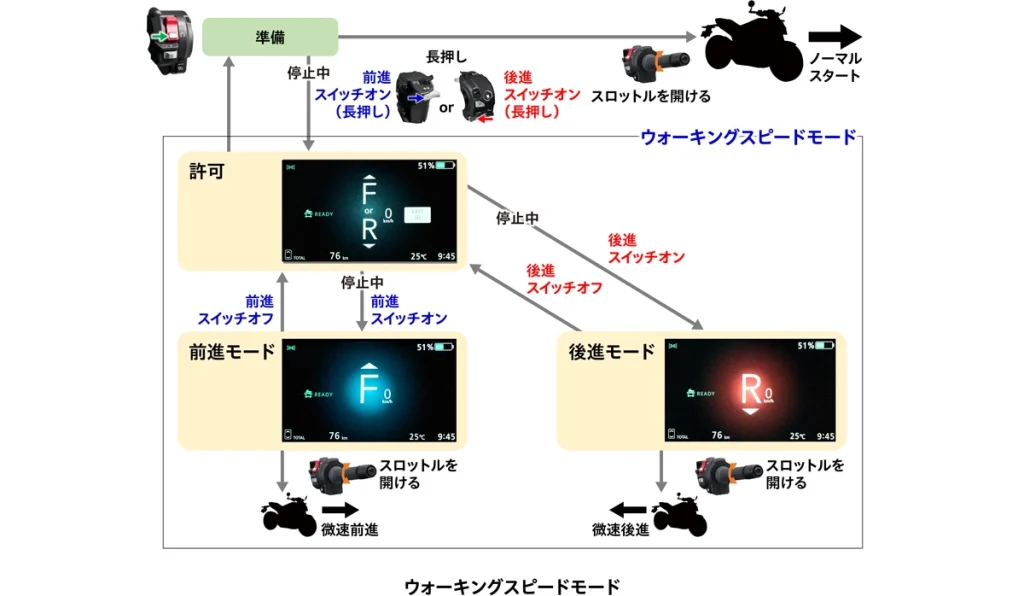

- 微速行走模式 (Walking Speed Mode): 在狹窄空間中移車的利器。停車時,長按「+」鍵可微速前進,長按「-」鍵可微速後退。騎士無需下車,可直接跨坐在車上,透過油門控制最高 5km/h 的速度,便於精確操作。

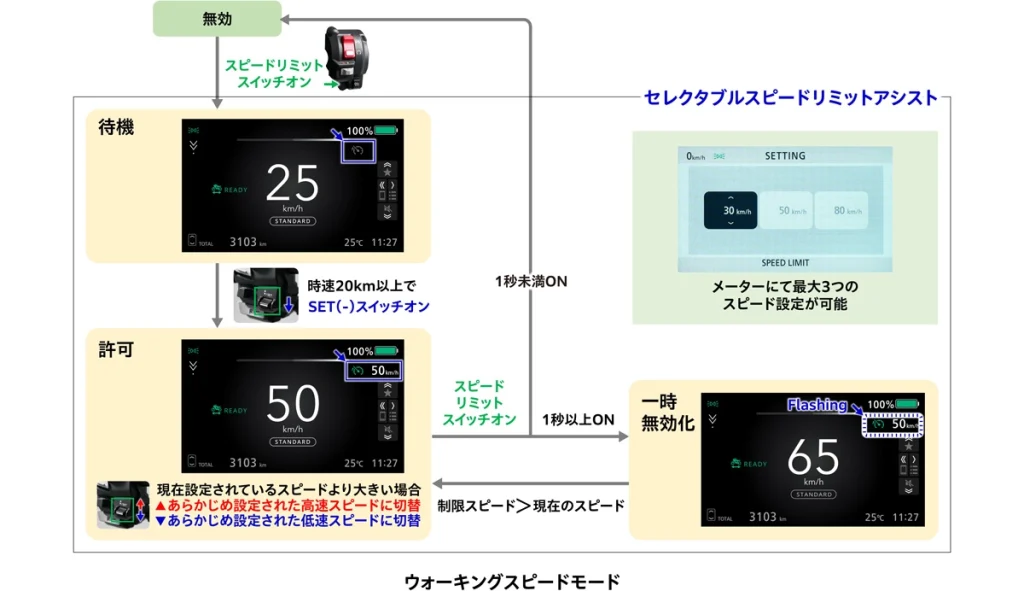

- 可選式速度限制輔助 (Selectable Speed Limit Assist): 允許騎士任意設定 3 組時速限制器(20km/h 以上)。這項功能在歐洲常見的 30km/h 或 80km/h 速限區域間切換時非常有用,騎士僅需一鍵啟動,車輛便會自動平順地加減速至設定速度,無需分心注意儀錶。

搭載了如此多革新結構與系統的 Honda WN7,堪稱摩托車的未來形態,其真實的騎乘感受、實用性與運動性能,絕對值得期待。